这是一段真实的历史,这是一段难忘的过去:上甘岭战役。1953年6月16日上午,毛泽东在中南海菊香书屋接见了从朝鲜战场回国的秦基伟。秦基伟跟随毛泽东打了几十年的仗,但单独面见毛泽东这还是第一次。毛泽东接见秦基伟是彭德怀推荐的,之所以接见,主要是因为秦基伟是上甘岭战役的指挥员。秦基伟将军在回忆上甘岭时说过这样一句话:上甘岭之战是我一生中最残酷的战役!

发生在抗美援朝战争中最著名的战役莫过于“上甘岭战役”了,上甘岭战役是朝鲜战争后期僵持阶段的一次主要战役,战役由美国第9军发动,以争夺朝鲜中部金化郡五圣山南麓村庄上甘岭及其附近地区的控制权为主。现在世界上有名望的权威军事院校没有一家不把它做为战例写进教材的,这场战役惨烈空前。也有很多鲜为人知的事实和保密了半个世纪数字。

1

左:马克·韦恩·克拉克 右:詹姆斯·奥尔沃德·范佛里特策划这次进攻行动的是第三任联合国军总司令克拉克,具体执行的是美第八集团军范佛里特。他们把这次行动命名为“摊牌行动”,计划伤亡人数为250人(实际战争历时43天,双方共伤亡40600人)。

图左:秦基伟,图右:李德生与其对垒的则为秦基伟将军——时任坚守上甘岭的主力部队中国人民志愿军第十五军军长;李德生将军——时任中国人民志愿军第12军35师师长、第一副军长兼参谋长。

有一个错误的理解是,人们一直认为“上甘岭战役”是15军(军长秦基伟)打的,但是,事实上还有12军,12军由副军长李德生亲自带领31师参加了战斗。接替15军打了战役的后半段,这两支部队同属于第三兵团,兵团司令员是王近山。王近山本人最后也亲自上了高地。

1952年10月21日美国第七师的战士将机关枪及其它供给带上了激战后最新占领的朝鲜上甘岭的顶部。这块土地因联合国军和志愿军激烈的火炮交锋而变得满目苍夷。

为什么双方都把战役规模看得那么小?因为上甘岭虽然战略位置非常重要,但是地型特别狭小,只有597.9和537.7两个高地,守方最多只能够放两个连在上面。因此,美方计划的伤亡人数200多人也就合情合理。

这在朝鲜战争中是微不足道的。但是双方都在战前犯了不小的错误!因为在战役开始前几天双方都有投敌的叛徒,向对方泄露了军事情报。可惜的是两方的指挥官都没有引起足够的重视,要不然乃至整个朝鲜战争的局面也许就因此而改变。

这次战役前,志愿军方面的投敌者有数十人,为首者是38军340团的突击队干部谷中蛟,他向敌方透露“上甘岭”已由新来的全部苏式装备的第15军44师换防的消息范佛里特根本不相信,还是认为是被打残了的38军114师部队。

敌方的叛逃者是韩二师的上尉参谋李结球,他报告了美方将大举进攻上甘岭五圣山的机密,可是情报被忽略了!

以至于战役一开始美方不了解中国人的防务态势,而中方不能够判断美国人将从哪里进攻!在世界战争史上闹出了天大的笑话。结果,这场战役完全打成了双方为了争“脸面”为了争“一口气”而演变的“绞肉机”式血腥战场。

上甘岭战役中的联合国军,美军火焰啧射器单位向坑道入口前进。

且看赫尔辛基军事学院披露的资料:开战的第一天,即1952年10月14日这天,美方投入了7个步兵营,18个炮兵营,200架次飞机,投航空炸弹600枚,发射炮弹30万发。

中方应战的是15军的两个连另加一个排,打掉子弹40余万发,近万枚手雷,打坏了10挺机关枪,62支冲锋枪,90支步枪,损坏武器占两个连队的80%以上。537.7高地失守。

这一天中国军队死伤550人,攻方伤亡1900人。上甘岭注定是尸山血海的地方,反复拉锯式的争夺,因为双方都打红了眼!

1952年11月25日,“上甘岭战役”结束。在这次惊天动地的大血战中,在只能够放两个连的高地上,中国军队先后投入了两个精锐野战军的9个团,另加2000新兵,11个炮兵营,一个火箭炮营。共43000多人,共产党方面一共打炮弹45万发。(赫尔辛基军事学院披露的资料,下同)。

联合国军方面投入步兵10个团,2个营,空降兵1个团,另有1个编练师,4个新兵联队,共62000人,消耗炮弹190万发,航弹5000枚。许多中国人不是被打死的,是被炮弹震死的。

整个战役中国军队死亡人数是7100人,伤残8500人;联合国军死亡11300人,伤13600人。伤亡比为1:1.6。在一块长仅2700米,宽1000米的狭小地域内,双方10万余人拼命厮杀,43天时间里共有40600名士兵倒在这2.7平方公里的土地上,“上甘岭战役绞肉机”之战!

克拉克说:“这是朝鲜战场的凡尔登”;林彪说:“上甘岭是肉磨子!”中国军队的第15军,后来被挑选改编为中国空降第一军。

继续阅读:

此文由 热点网 编辑,未经允许不得转载!:首页 历史» 上甘岭 中美双方共同隐藏了长达半个世纪的秘密

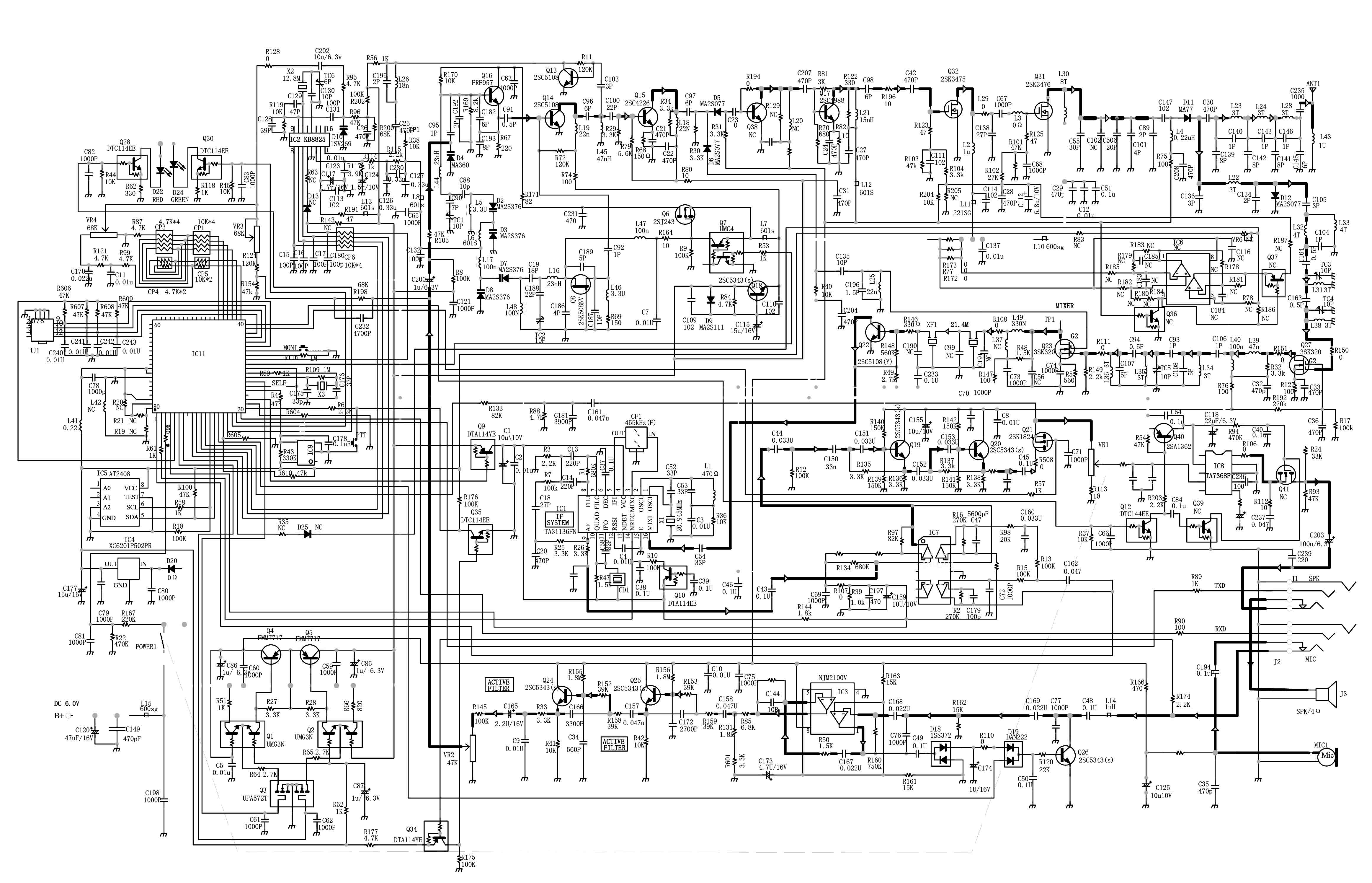

转载请注明:玄武区聚富迈设计服务中心-集团电话交换机网 » 电话交换机 » 上甘岭战役中电话机(上甘岭电话兵)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。